南九州の外城の町並み、麓の町並みの記録です。

美山は、薩摩半島西北部の丘陵地にある集落で、薩摩焼の里として知られます。藩政時代は伊集院郷苗代川村と呼ばれ、苗代川の陶工は、薩摩藩により手厚く保護され(*)、門を構え塀をめぐらすことを許されます。武家門や石垣、生垣など藩政時代から続く町並みが現在も美山に残ります。

島津義弘に従って渡来し、串木野の島平に上陸した李朝の陶工一行のうち、朴平意や沈当吉らは串木野から苗代川に移り住み、苗代川に窯を開きます。朴平意らが白陶土を発見したことで、白薩摩の製作が可能となります。幕末に苗代川の陶工・朴正吉の手で作られた白薩摩は、薩摩藩が出品した1867年のパリ万博で高い評価を受けました。

(*)苗代川の指導層は郷士、その他の陶工は郷士に準じる身分が保障されました。

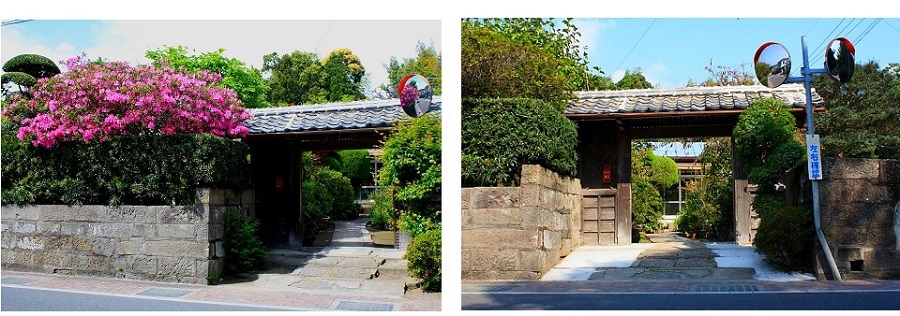

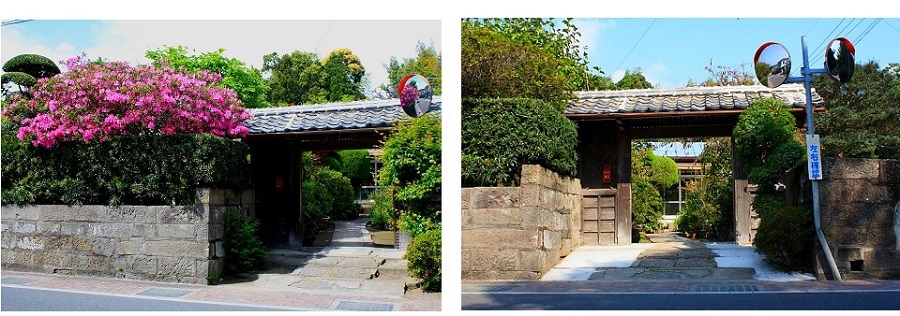

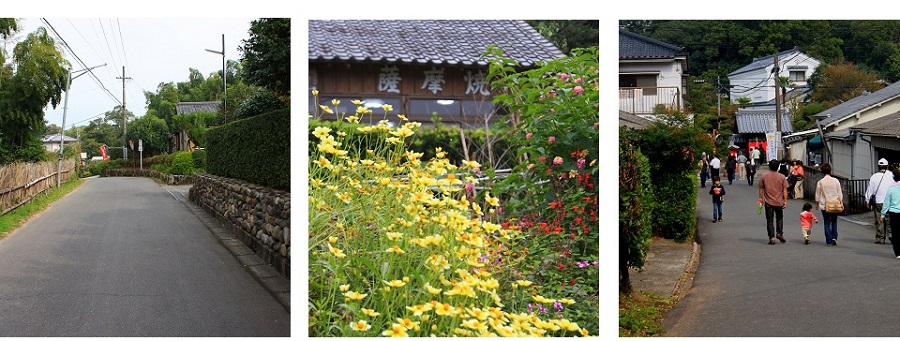

桜ノ馬場(2007年)

美山のメインストリート。石垣と生垣が続き、街路に沿って武家門が点在します。

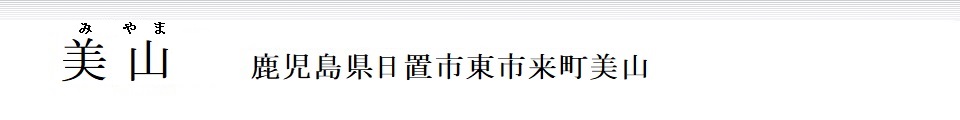

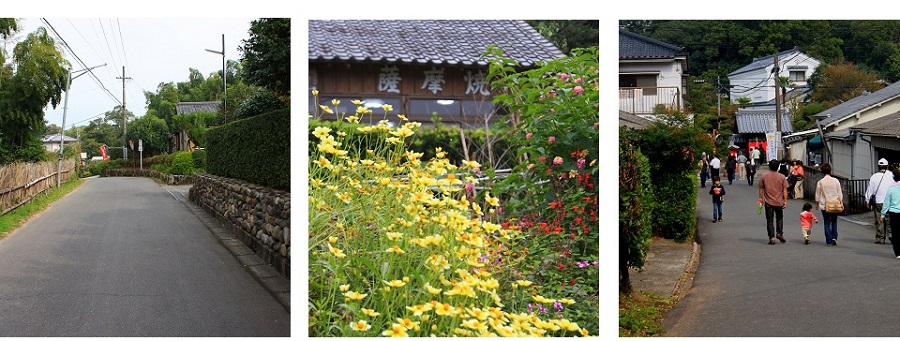

沈壽官窯

薬医門形式の立派な武家門です。12代沈壽官の手で作られた大花瓶(白薩摩)は、日本政府が出品した明治6年のウイーン万博で大好評を博し、薩摩焼をはじめとする日本の工芸品が欧米に輸出されるきっかけとなります。沈家は12代以降代々沈壽官を襲名し、現在の沈壽官氏は15代目となります。

沈壽官窯の内部のようす

左上は登り窯。斜面を利用して窯が下から上に段々と続く。

美山の竹垣

美山は竹垣が整備されています。桜ノ馬場から一歩中に入ると竹垣が続く路地があります。

桜ノ馬場の町並み

上は沈壽官窯付近。

桜ノ馬場の武家門

屋根を腕木で支える腕木門です。

桜ノ馬場の武家門

青みを帯びた石垣と生垣、腕木門。後ろの白壁は沈壽官窯の伝世品収蔵庫。

桜ノ馬場の武家門

こちらも腕木門です。

桜ノ馬場の町並み

窯元祭り以外の時期は非常に静かな時間が流れます。

美山の町並み

美山から出た有名人に外交官・東郷茂徳がいます。東郷茂徳は陶工の末裔として苗代川に生まれ、外交官として身を立て、太平洋戦争の終戦時に外相を務め、戦争終結に力を投じます。しかし開戦時の外相でもあったため、極東軍事裁判で有罪とされ、獄中に無念の死を遂げます。

東郷茂徳記念館

東郷茂徳の生涯を展示案内する施設です。東郷茂徳の生家の跡に建てられ、門の左右に当時の石垣が残っています。敷地内には高い樹木も見られます。

桜ノ馬場の奥に建つ武家門

交差点から東市来方面。こちらも腕木門です。

桜ノ馬場の武家門

腕木門。美山の武家門は沈壽官窯を除くと同じ形式のようです。

桜ノ馬場の町並み

玉山神社の入口付近。

玉山神社の鳥居。

玉山神社は村社で、苗代川に移住した陶工たちが檀君を祀る祠を立てたのが始まりとされています。鳥居の下を先に進むと、朴平意の記念碑や調所笑左衛門広郷の招魂墓があります。調所広郷は薩摩藩家老で、藩の財政を立て直した人物として知られますが、苗代川での陶業発展と陶工の生活改善に尽くしました。広郷の死後その恩義を感じた苗代川の人々により招魂墓が建てられました。

石柱門

美山にも石柱門が見られます。

美山の小道

美山は隠れ里のような雰囲気があり、古い石垣のある小道(上)の先には、沈壽官窯と並び美山を代表するもう一つの窯元である荒木陶窯があります。

美山の武家門

桜ノ馬場以外にも武家門が見られます。右上は付近の風景。屋敷跡に石垣が残ります。

訪問日:2008年6月9日(一部2007.11、2008.11、2018.11)

備 考:美山窯元祭り(11月1日〜3日)。美山に残る武家門の数は7棟。

参 考:鹿児島県「薩摩焼と美山」、日置市「歴史ふれあいまち歩き」等

| 戻る|

|ホーム|

戻る|

|ホーム|

島津義弘に従って渡来し、串木野の島平に上陸した李朝の陶工一行のうち、朴平意や沈当吉らは串木野から苗代川に移り住み、苗代川に窯を開きます。朴平意らが白陶土を発見したことで、白薩摩の製作が可能となります。幕末に苗代川の陶工・朴正吉の手で作られた白薩摩は、薩摩藩が出品した1867年のパリ万博で高い評価を受けました。

(*)苗代川の指導層は郷士、その他の陶工は郷士に準じる身分が保障されました。

桜ノ馬場(2007年)

美山のメインストリート。石垣と生垣が続き、街路に沿って武家門が点在します。

沈壽官窯

薬医門形式の立派な武家門です。12代沈壽官の手で作られた大花瓶(白薩摩)は、日本政府が出品した明治6年のウイーン万博で大好評を博し、薩摩焼をはじめとする日本の工芸品が欧米に輸出されるきっかけとなります。沈家は12代以降代々沈壽官を襲名し、現在の沈壽官氏は15代目となります。

沈壽官窯の内部のようす

左上は登り窯。斜面を利用して窯が下から上に段々と続く。

美山の竹垣

美山は竹垣が整備されています。桜ノ馬場から一歩中に入ると竹垣が続く路地があります。

桜ノ馬場の町並み

上は沈壽官窯付近。

桜ノ馬場の武家門

屋根を腕木で支える腕木門です。

桜ノ馬場の武家門

青みを帯びた石垣と生垣、腕木門。後ろの白壁は沈壽官窯の伝世品収蔵庫。

桜ノ馬場の武家門

こちらも腕木門です。

桜ノ馬場の町並み

窯元祭り以外の時期は非常に静かな時間が流れます。

美山の町並み

美山から出た有名人に外交官・東郷茂徳がいます。東郷茂徳は陶工の末裔として苗代川に生まれ、外交官として身を立て、太平洋戦争の終戦時に外相を務め、戦争終結に力を投じます。しかし開戦時の外相でもあったため、極東軍事裁判で有罪とされ、獄中に無念の死を遂げます。

東郷茂徳記念館

東郷茂徳の生涯を展示案内する施設です。東郷茂徳の生家の跡に建てられ、門の左右に当時の石垣が残っています。敷地内には高い樹木も見られます。

桜ノ馬場の奥に建つ武家門

交差点から東市来方面。こちらも腕木門です。

桜ノ馬場の武家門

腕木門。美山の武家門は沈壽官窯を除くと同じ形式のようです。

桜ノ馬場の町並み

玉山神社の入口付近。

玉山神社の鳥居。

玉山神社は村社で、苗代川に移住した陶工たちが檀君を祀る祠を立てたのが始まりとされています。鳥居の下を先に進むと、朴平意の記念碑や調所笑左衛門広郷の招魂墓があります。調所広郷は薩摩藩家老で、藩の財政を立て直した人物として知られますが、苗代川での陶業発展と陶工の生活改善に尽くしました。広郷の死後その恩義を感じた苗代川の人々により招魂墓が建てられました。

石柱門

美山にも石柱門が見られます。

美山の小道

美山は隠れ里のような雰囲気があり、古い石垣のある小道(上)の先には、沈壽官窯と並び美山を代表するもう一つの窯元である荒木陶窯があります。

美山の武家門

桜ノ馬場以外にも武家門が見られます。右上は付近の風景。屋敷跡に石垣が残ります。

訪問日:2008年6月9日(一部2007.11、2008.11、2018.11)

備 考:美山窯元祭り(11月1日〜3日)。美山に残る武家門の数は7棟。

参 考:鹿児島県「薩摩焼と美山」、日置市「歴史ふれあいまち歩き」等

|

Copyright (C) 2019-2020 Tojoh Archives. All Rights Reserved.