南九州の外城の町並み、麓の町並みの記録です。

福山は,鹿児島湾の奥に位置し,福山酢の生産地として知られます。藩政時代の福山は,日向や大隅と鹿児島城下を結ぶ中継地として栄えました。福山は,往時の繁栄を伺わせる町並みが麓の遺構とともに残ります。

福山の町並み(2007年)

福山は平地(下場)と台地(上場)に地形が分かれています。江戸時代の福山郷(外城)は,薩摩藩の直轄領(地頭所)であり,海岸沿いの下場は福山港を備え米の集積地として多くの蔵が並び,上場は福山牧と呼ばれる馬の放牧場が設けられました(牧之原の由来)。藩政以前の福山は廻(めぐり)村といわれ,廻城をめぐる争奪戦で島津貴久の弟・忠将が討死したことから地名を福山に改めたと言われます。福山郷の地頭仮屋は旧福山小学校跡に置かれました。

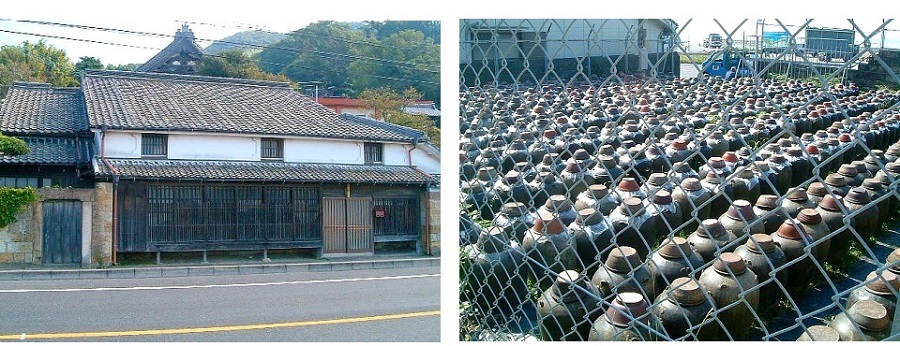

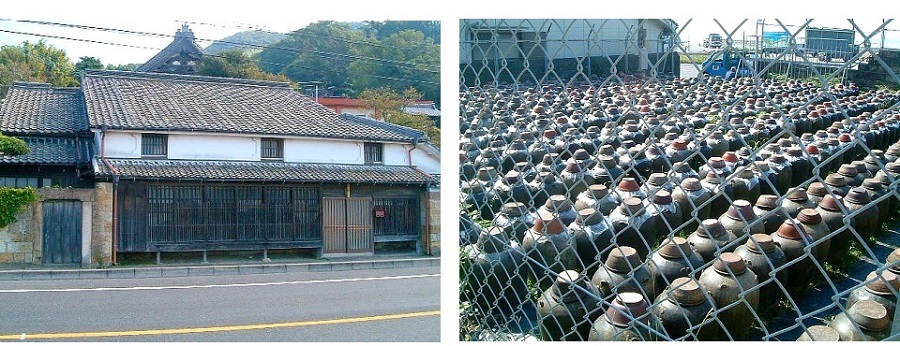

福山・浦町の商家(左)とかめ壺(右) (2007年)

福山の下場地区は麓と浦町に分かれます。浦町に古い商家(左)が見られます。福山の下場地区は米酢の生産に適した条件(米の集散地、良質で豊富な地下水、温暖で日照に恵まれた土地)が揃い,多くの醸造所が設けられています。福山酢(*)の特徴は屋外に置かれた露天かめ壺(右上)。古いものは苗代川で焼かれた薩摩焼で今も大事に使われているそうです。

福山麓の馬場(左)と西念寺(右)(2007年)

麓を通る馬場の両側に石垣が築かれています。

福山麓の石柱門(2007年)

麓の馬場に沿って,山側に石柱門構えの屋敷や屋敷跡が見られます。

水汲み場(左)と宮浦宮(右) (2007年)

地頭仮屋跡の石垣の一部に石造りアーチの水汲み場(左)が残ります。岩永三五郎作と言われる。水源は背後のシラス台地からの湧水。宮浦宮の境内に樹齢1000年と推定される夫婦イチョウ(右)が立っています。宮浦宮は歴史ある神社で境内の夫婦イチョウは神武天皇東征の仮宮居があったことを記念し植えられたと伝えられるそうです。

福山・浦町の町並み(2007年)

神武天皇船出の地(左)と旧田中家別邸(中・右)(2007年)

神武天皇は,天孫・ニニギノミコトのひ孫で,日向・高千穂で生誕し,日向・美々津から東征に向けて船出し,各地で豪族を倒し,大和国で日本を建国したとされる神話上の人物です。古代の日向は南九州一帯を指すと言われ,福山にも船出の伝説が残るようです。右上は大阪で実業界に入り,海運業で成功した田中省三の別邸。田中省三は1858年,現在の福山町小廻生まれ。

(*)福山酢は現在,壺造り黒酢として知られます。

訪 問:2007年10月23日

備 考:撮影はFine Pix F401(デジカメ)

参 考:霧島市HP他

| 戻る|

|ホーム|

戻る|

|ホーム|

福山の町並み(2007年)

福山は平地(下場)と台地(上場)に地形が分かれています。江戸時代の福山郷(外城)は,薩摩藩の直轄領(地頭所)であり,海岸沿いの下場は福山港を備え米の集積地として多くの蔵が並び,上場は福山牧と呼ばれる馬の放牧場が設けられました(牧之原の由来)。藩政以前の福山は廻(めぐり)村といわれ,廻城をめぐる争奪戦で島津貴久の弟・忠将が討死したことから地名を福山に改めたと言われます。福山郷の地頭仮屋は旧福山小学校跡に置かれました。

福山・浦町の商家(左)とかめ壺(右) (2007年)

福山の下場地区は麓と浦町に分かれます。浦町に古い商家(左)が見られます。福山の下場地区は米酢の生産に適した条件(米の集散地、良質で豊富な地下水、温暖で日照に恵まれた土地)が揃い,多くの醸造所が設けられています。福山酢(*)の特徴は屋外に置かれた露天かめ壺(右上)。古いものは苗代川で焼かれた薩摩焼で今も大事に使われているそうです。

福山麓の馬場(左)と西念寺(右)(2007年)

麓を通る馬場の両側に石垣が築かれています。

福山麓の石柱門(2007年)

麓の馬場に沿って,山側に石柱門構えの屋敷や屋敷跡が見られます。

水汲み場(左)と宮浦宮(右) (2007年)

地頭仮屋跡の石垣の一部に石造りアーチの水汲み場(左)が残ります。岩永三五郎作と言われる。水源は背後のシラス台地からの湧水。宮浦宮の境内に樹齢1000年と推定される夫婦イチョウ(右)が立っています。宮浦宮は歴史ある神社で境内の夫婦イチョウは神武天皇東征の仮宮居があったことを記念し植えられたと伝えられるそうです。

福山・浦町の町並み(2007年)

神武天皇船出の地(左)と旧田中家別邸(中・右)(2007年)

神武天皇は,天孫・ニニギノミコトのひ孫で,日向・高千穂で生誕し,日向・美々津から東征に向けて船出し,各地で豪族を倒し,大和国で日本を建国したとされる神話上の人物です。古代の日向は南九州一帯を指すと言われ,福山にも船出の伝説が残るようです。右上は大阪で実業界に入り,海運業で成功した田中省三の別邸。田中省三は1858年,現在の福山町小廻生まれ。

(*)福山酢は現在,壺造り黒酢として知られます。

訪 問:2007年10月23日

備 考:撮影はFine Pix F401(デジカメ)

参 考:霧島市HP他

|

Copyright (C) 2019-2020 Tojoh Archives. All Rights Reserved.